中国・インド出張訪問記(2025年8月11日〜20日)

JATIC 副代表理事 杉山

本報告書は、中国およびインドにおける視察・企業訪問・文化体験の記録である。本出張は、中国およびインドにおける先端技術活用の可能性を現地視察を通じて確認し、JATICの国際展開戦略に資する具体的な協力基盤を構築することを目的とした。

8/11(月) 中国訪問

成田空港よりチェジュ航空を利用し、釜山・金海空港経由で上海に到着。深夜バス守航夜宵線にて虹橋空港隣接のハイアットホテルへ移動した。

中国における外資系高級ホテルは競争が激しく、東京や香港と比較して非常に安価に宿泊可能である。今回利用したハイアットホテルもその一例で、ツインルームかつ朝食ビュッフェ付きで1人あたり7,500円程度という破格の料金であった。3000円相当の朝食を含めれば、宿泊単価の安さは顕著であり、サービス・施設のクオリティを考えると驚くべきコストパフォーマンスである。

8/12(火) 上海市内視察

上海市内の今、イケてる施設に視察を行った。まずはホテルの朝食をゆったりと堪能し、地下鉄にて明代の庭園「豫園」を訪問。コンパクト盤ながら中国的な美意識が凝縮され、石組み、池、水路、楼閣が調和する景観は印象的であった。中国各地からもたくさんの観光客が来ていて賑わいがあった。お土産も食べ物も種類が多い。しかし上海も暑い!炎天下の散策は体力を奪われ、上海の夏の厳しさを実感することとなった。

その後、涼を求め上海タワー展望台に上り、高さ632メートル、世界第3位の高さから市内を一望。天候に恵まれ、陸家嘴地区の高層ビル群から外灘の歴史的建築まで、はるか先まで広がる上海の都市景観を確認することができた。上海タワーを含むこの金融街は中国経済の中心地であり、外資企業のアジア拠点が集中する地域でもある。眺望は単なる観光にとどまらず、上海が「国際金融都市」として確立している事実を実感させるものであった。町としてちゃんと計画されて発展しているなという印象だった。

続いて、往年の上海の面影を残す「田子坊」にて土産物を散策し、定番のマグネットをなどを購入。このような雑貨やクラフト一つとっても最近の中国のクオリティは優れていてパッケージもお洒落に凝っている。豫園や田子坊は、単なる観光スポットではなく「観光産業=文化経済」の代表例である。特に田子坊は伝統的な上海の街並みを再生し、クリエイティブ産業や観光産業、ショップ、カフェを融合させた都市開発の成功例であり、文化・観光と商業を一体化するモデルは、日本や発展途上国の観光立国を目指す都市開発にも参考になる点が多いと感じられた。

その後、最新のお洒落スポット、新天地を視察した。新天地は旧フランス租界の石庫門住宅をリノベーションし、世界的ブランドショップやレストラン街として再生したエリアだ。これは中国版「都市再開発+文化保存」の成功事例で、観光客誘致だけでなく都市ブランド形成にも寄与している。

夕食は老吉士酒楼にて紅焼肉をはじめとした伝統的な上海料理を堪能した。老吉士は上海家庭料理の名店であり、紅焼肉は同地域を代表する伝統料理である。上海の都市空間は、歴史的街区の保存と現代的都市開発を両立させながら、経済と文化を一体化させる取り組みが随所に見られた。これらは今後、アジア諸国における都市開発モデルとして参考になるものであり、JATICとしてもインフラ開発・文化観光融合プロジェクトを進める際の有益な示唆となった。

8/13(水) アリババ本社訪問・杭州企業との交流

JATIC杉山副代表は、GTバイオテック半田社長と共に中国・杭州のアリババ本社を訪問した。ビジターセンターには創業当時の小規模な建物が移築され、壁面には馬雲(ジャック・マー)氏のスローガンが掲示されていた。わずか数名規模のスタートアップが、20年余りで世界的プラットフォーマーに成長した軌跡は、中国経済の爆発的成長を象徴すると同時に、起業家精神の重要性を改めて実感させるものであった。

なお、アリババの創業初期には、ソフトバンク孫正義氏による6分間の面談で20億円の出資を決めた逸話や、日本の宅配便事業者の物流モデル支援が大きく寄与した点も特筆に値する。資金とインフラの両輪が揃ったことにより、アリババは中国国内で急速に成長し、今日の世界的企業へと発展した。

その後、杭州において、インフルエンサーを活用したEコマースのコンサルティングやトレーニングを手掛ける若手企業集団 杭州炎潮文化传媒有限公司 を訪問した。同社はライブコマースを強みとし、中国国内市場におけるインフルエンサーマーケティングの先駆的企業である。短期間で急速に成長を遂げており、オンライン販売において「個人の影響力を経済価値に転換する」モデルを構築していることは、我が国の中小企業やベンチャーにとっても参考となる。

インフルエンサーを活用したライブコマースは日本でも注目されつつあるが、中国の発展はその先を行っている。日本ではインフルエンサーはタレントや広告塔に近い立場として事務所に所属し、案件ごとに起用される構造が多い。一方、中国ではインフルエンサー自身が販売主体となり、メーカーやブランドと利益をシェアする“共存共栄モデル”が確立している。この違いは市場成長のスピードにも直結しており、今後日本が学ぶべき重要な点である。

また、移動では新幹線やタクシー、地下鉄を利用したが、支払いはすべてAlipayを用いたQRコード決済で完結した。クレジットカードを連動させておけば現金の両替は不要であり、日常生活から観光、公共交通まで完全にキャッシュレス化された社会インフラを体験した。これは中国社会のデジタル化と消費者行動の変化を如実に表すものである。

特に近年のWeChat PayやAlipayによるQRコード決済は、単なる支払い手段を超え、社会インフラとして完成に近づいている。ここ2年間だけでも進化は著しく、①利用率は95%を超え都市部では現金不要が一般化、②動的QRコードの普及によるセキュリティ強化、③公共料金や行政手続きまで対応する多機能化、④非接触タップ型決済「Alipay Tap!」の導入拡大などが進んだ。市場規模も拡大を続け、今後も20%前後の高成長が予測されている。これらの進化は、JATICが検討するアジア圏でのデジタル販路構築においても重要な示唆を与えるものである。

8/14 (木)インド移動・インドセンター訪問

上海浦東空港から香港経由でインディラ・ガンジー国際空港に到着。その足で インドセンターファウンデーション(ICF) を訪問し、ヴィバウ・カント・ウパデアーエ理事長と面談した。ヴィバウ理事長は東京大学大学院修了後、1996年に同財団を設立し、日印協力推進の旗手として知られる人物である。長年にわたり、インド国内外の政治家・官僚・経済人と広範なネットワークを構築し、両国関係の強化に貢献してきた。インドセンターのこれまでの実績として特筆すべきは、日印両国の首相級・政党幹部を招いた大規模国際会議の主催である。2011年に東京で開催された 日印グローバル・パートナーシップ・サミット(IJGPS 2011) では、野田佳彦首相をはじめ両国の政財界リーダーが集結し、日印協力の方向性を示す重要な場となった。また2017年にはインドで グローバル・パートナーシップ・サミット(GPS 2017) を開催し、インド国内の政財学界、国際機関から数千人規模の参加者を集め、与党幹部(当時の二階俊博自民党幹事長)がGlobal Chairmanを務めるなど、日印の戦略的対話を官民横断で推進した実績がある。

さらに、インド政府の国家プロジェクトである デリー・ムンバイ産業大動脈構想(DMIC) についても、2010年に東京で関連セミナーを開催し、日本企業とインド政府関係者の交流を促進するなど、政策と産業界を繋ぐ「場づくり」の役割を果たしてきた。ICFはこのように、政府ではない立場ながらも、政策対話・案件形成のハブ としてインド国内で一定の影響力を有している。

今回の面談では、財団法人JATICとインドセンターファウンデーションが今後の協力体制を構築することで合意し、MOU締結の方針を確認した。具体的には、JATICが日本の先端技術とノウハウを提供し、インド側が市場・販売力・資金を担うことで、互いの強みを補完する枠組みを形成する。

インドセンターファウンデーション:http://www.india-center.org/

今後の展開としては、JATIC会員企業の技術から、以下のような革新的技術群を紹介し、インド市場での導入可能性を議論した。

• 土壌硬化剤「シュタイン」:道路インフラ整備において工期と費用を約1/3に削減可能。

• 自動消火装置「マイバディ」:後付けで導入できる簡易消火システム。防災インフラ強化に有効。

• 防爆塗料「ポリウレア樹脂」:軍事・産業施設向けに爆発エネルギーを吸収する特殊塗料。

• エアエコ:空調に後付けし、稼働開始から10秒で消費電力を約30%削減可能。

• アイセーブ抗菌LED:医療・学校・公的機関の施設の除菌、消臭、防カビの公衆衛生の向上の機能を持つ抗菌LED照明。

• ナノビートウォーター:飲料・医療用途での健康効果に加え、養鶏分野では鶏肉・卵の品質向上に寄与し、さらに工業分野ではクーリングタワーのスケール除去や効率改善。

これらはすべてインドにおいて即時に活用可能であり、公共インフラ・農業・防災・省エネといった分野で直接的なインパクトをもたらす。

インドには推定 7,000万社以上の企業が存在し、その市場規模は世界的にも突出している。しかし、単純な合弁や民間レベルでのジョイントベンチャーは市場適応に失敗する事例が少なくない。したがって、州政府と連携し、公共政策や社会インフラに自然に組み込む形での展開こそが成功の鍵であることを再確認した。

本協議を通じ、JATICのインド展開が、制度的・実務的に動き出したと位置付けられる。今後はインド市場における確固たる基盤構築を進めつつ、アフリカ・中東など第三国への波及展開も視野に入れ、国際戦略を加速させていく。

こうした「制度に裏付けられた流通ルート」を確立することで、持続的かつ大規模な普及が実現可能となると考えている。

8/15(金) インド独立記念日・アグラ視察

本日はインドの独立記念日であり、国全体が祝祭の雰囲気に包まれていた。早朝、ニューデリー駅から高速鉄道にてアグラへ移動。午前5時の駅は既に人波であふれていたが、セキュリティチェックのみで改札はなく、車内で乗務員による検札が行われるという運用スタイルを体験した。利用した一等座席は冷房完備で比較的快適であったが、朝食サービスは長距離乗客のみの提供であり、短距離利用ではチャイと軽食程度にとどまるなど、インド鉄道ならではの階層格差を垣間見た。インド鉄道は世界最大級の雇用母体でもあり、車両やサービスの格差はそのまま社会構造を映し出している。

アグラ到着後、タクシーをチャーターしてまずはユネスコ世界遺産アグラ城を視察。75%を砦、25%を宮殿が占め、赤砂岩の重厚な城壁と白亜・金色を織り交ぜた宮殿群は、ムガル帝国の威光を今に伝える壮大な遺産である。東京ドーム25個分の規模をレンガ造りで築き、400年以上を経てなお保存されている事実に深い感銘を受けた。続いて伝統的スナック「パコラ(Pakora)」を試食。玉ねぎやカリフラワーにひよこ豆粉の衣をつけて揚げる軽食で、庶民的ながらもインド食文化の一端を味わうことができた。

タージマハルは金曜日で休館だったため、対岸のメーターブ・バーグ(月光の庭園)から全景を遠望し、荘厳な姿を写真に収めた。

昼食は地元で著名なレストラン「Pinch of Spice」にて、Paneer Butter Masala(カッテージチーズのマイルドカレー)とDhaba Gosht(マトンのスパイスカレー)を賞味。前者は日本人にも馴染みやすい味わいであった一方、後者はスパイスとオイルが強烈で、お腹が緩くなる危険を感じた(というか完全に…)。インド料理の奥深さを実感すると同時に、食文化の多様性と、日本人はスパイスとオイルへの身体的な順応の必要性を痛感した。

午後は、アグラの伝統産業である大理石象嵌工芸と手結び絨毯工房を視察。特に後者は Kalra’s Cottage Industry(本社工房:1A JASORIA ENCLAVE, Fatehabad Rd, Agra) にて、オーナーのSanjay Kalra氏とSajad Ahmad氏の案内により全工程を見学。女性職人たちが木枠の織機に向かい、1人あたり幅70cmを担当し、数か月から長いものでは数年をかけて1枚を完成させる。ノット数(結び目の細かさ)が品質と価値を決定し、伝統のペルシャ絨毯技法を今も受け継いでいるが、賃金は低く労働は過酷で、後継者不足が深刻であることも説明を受けた。天然染料(ターメリック=黄、ザクロ皮=えんじ、マダー根=赤など)による糸染めが行われていた。一方で、労働の過酷さ、低賃金、後継者不足という構造的課題も明らかとなり、「人口は多くても伝統工芸の持続可能性には危機がある」ことを肌で感じた。

これらの絨毯は一部で国際市場に流通しており、たとえば2’7″×7’10″程度の手結びインドウールラグは約USD 325で販売される一方、アンティーク品や特注サイズでは¥1,000〜3,000 USD**(数百万〜数千万円)級の高価格帯を形成する商品も存在することが確認できた。

最後に工房のショールームで製品群を拝見。数百のデザインが積み上げられ、国際市場向け輸出の実態も知ることができた。筆者自身もインディアン柄の絨毯を記念に購入した。

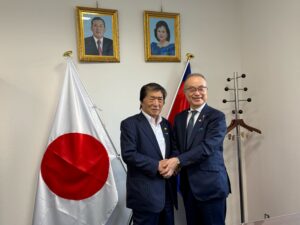

帰路の鉄道では、チケット手配の段階では座席が確定しておらず、しかも発車時間ぎりぎりに飛び乗ることとなった。ところが列車に乗り込んだ直後、ネット接続が途絶して座席情報をオンラインで確認できず、車掌に尋ねても「分からない」との回答しか得られなかった。とりあえず利用して良いと案内されたのは、2等席だが2人の個室タイプの寝台車であり、しばし快適に過ごすことができた。

しかし、次の駅でその座席を予約していた乗客が現れ、やむなく退去することに。ちょうどその頃にはネット接続が回復しており、公式ウェブサイトで自分たちの座席を確認。最終的に移動したのは最高級の寝台車であり、結果的には当初より快適な環境で帰路を過ごすことができた。行きは1時間半の高速鉄道、帰りは4時間ののんびりインド列車の旅だ。この一連の体験は、インドの巨大鉄道網における利便性と同時に、現場レベルでの不確実性と、柔軟な対応力の必要性を如実に示していた。

インド鉄道は、世界最大規模の公共交通インフラのひとつであり、

• 路線距離:約67,000km

• 駅数:約7,000駅

• 年間利用者:約80億人(人口の6倍以上)

• 雇用規模:140万人超(インド最大の雇用主の一つ)

• 24時間営業など

8/16(土) バラナシ滞在初日

本日は空路にてバラナシへ移動。到着後、日本滞在経験が豊富で日本語に堪能な Association of India のSanjay氏と合流した。宿泊先は高級住宅街に位置する小規模ホテルであり、家庭的な雰囲気と清潔さを兼ね備えた施設で、その後4日間の滞在を快適に過ごすことができた。

今回の旅でバラナシでずっとお世話になったインド日本協会の会長サンジェイ・メロトラ博士。日本大好きで日本在住35年、東京大学を卒業後、1997年にインド日本協会を創立し、インドと日本の間の経済・文化交流活動を行い、両国の人々のより良い関係を構築してきた人物である。すっごい良い人!!外国の企業と連携を図るとき、誰と一緒に仕事をするのかは非常に重要で、信頼のおける人物との出会いが欠かせない要素である。INDIAN ASSOCIATION OF JAPAN : https://indianassociationofjapan.com/

午後は早速、市街地の視察を実施。まずはヒンドゥー教最大の聖地ガンジス川のガートを訪問。沐浴こそしなかったが、Sanjay氏から顔に水を掛けられる“洗礼”を受け、現地の宗教文化を肌で体感した。ガートでは沐浴や祈りを行う多くの人々が集い、宗教的信仰と日常生活が密接に結びつく都市空間を目の当たりにした。さらに偶然、クリシュナ神の誕生日の祭礼に遭遇。狭い路地を埋め尽くす人々、祈りの行列、響き渡るクラクションや太鼓の音は、都市生活と宗教的熱気が渾然一体となった独特の都市風景であり、バラナシが「生きた聖地」と呼ばれる所以を実感した。

市内散策では、伝統的なサリーの問屋街や銀細工工房を訪れ、長年継承される職人技を見学。これらの工芸は現在も地域経済と雇用を支える基盤であり、インドの産業構造における「伝統産業の底力」を再認識する機会となった。さらに、地元の人気菓子店では、祭礼シーズンには日に数百万円の売上を記録するとの説明を受けた。100万戸を超える住宅が密集するバラナシ市街の人口密度と購買力が、こうした爆発的な需要を支えている。本日の活動を通じ、バラナシは単なる宗教都市にとどまらず、文化・経済・信仰が有機的に交錯する生活圏そのものがインド市場を理解する重要な窓口であることを強く認識した。

8/17(日) サールナート視察・ガンガー・アールティ体験

バラナシ郊外に位置するサールナート(鹿野苑)を訪問。ここは釈迦が悟りを開いた後、初めて五人の弟子に向けて説法(初転法輪)を行った地であり、仏教四大聖地の一つとして世界的に知られている。遺跡群にはストゥーパや僧院跡が点在し、仏陀博物館では多くの仏教美術品を鑑賞できた。単なる観光地ではなく、インドが世界宗教の発祥地であることを実感できる精神的空間であった。

特筆すべきは、サールナートが文化外交資源として持つ潜在性である。仏教は日本とインドを結ぶ精神的基盤であり、両国の交流において極めて強い象徴性を持つ。今後、日印間の協力枠組みにおいても、仏教聖地を軸とした文化交流や人的往来を促進することで、政治・経済関係に加え、「精神的絆に基づく友好」を深化させる可能性を秘めている。

夕刻にはガンジス川のほとりで毎晩行われるガンガー・アールティ(祈祷儀式)を見学。聖職者たちが炎と音楽を用いて神々に祈りを捧げる儀式には、信者のみならず観光客も多数集まり、会場は熱気に包まれていた。黄昏のガンジス川と炎のゆらめき、合唱の響きが織り成す光景は、宗教的熱狂と文化観光資源の融合を如実に示していた。

さらに夜は市内の遊園地を偶然に発見したので行ってみた。現地のアトラクションは日本基準と比べて安全性の概念が大きく異なり、観覧車は異常な速度で回転し、絶叫マシンは宇宙飛行士の訓練を思わせるほどの強烈さであった。観光としては驚きの連続であったが、インド社会における「安全基準の文化差」や「人々の耐性の強さ」を肌で感じる場ともなった。

※ヤバい速度で15分以上回転を続ける。動画よりももっと早くなる。。。

8/18(月) アーユルヴェーダ体験・East Indian International社訪問

時差ボケの関係で早朝5時に目が覚める。朝4時から伝統医学アーユルヴェーダのオイルマッサージをオープンしているAyurveda marma Massageを発見、早朝6時半から体験してみる。アーユルヴェーダは数千年の歴史を持ち、身体的治療にとどまらず心身の調和や生活習慣全体を整えることを目的としたインド独自の医療体系である。宗教儀式の一環にも似た「生活習慣としての医療」を実感できた。

もっとも、施術を受けられる場所は観光用スパとは異なり、地元向けの環境そのままであることが多い。牛の糞が散乱する小道を進み住宅地へ、外観は普通の民家に入り、そこで施術を受けるという形態であった。このような環境は、外国人観光客、特に女性旅行者にとっては抵抗感が大きいと考えられる。観光資源としてのポテンシャルは大きいが、受け入れ体制の整備が不十分であることが印象的であった。バラナシは世界的に知られる宗教都市で観光資源は豊富だが、それを持続的な産業として十分に活用できていない現状も浮き彫りとなった。

INDIAN ASSOCIATION OF JAPANとの協議

インド日本協会の仲介で、州政府との強固なネットワークを有する East Indian International社 を訪問し、様々なJATIC会員企業の製品紹介が行われ、 日本の革新的な技術のインド市場展開について協議を行った。

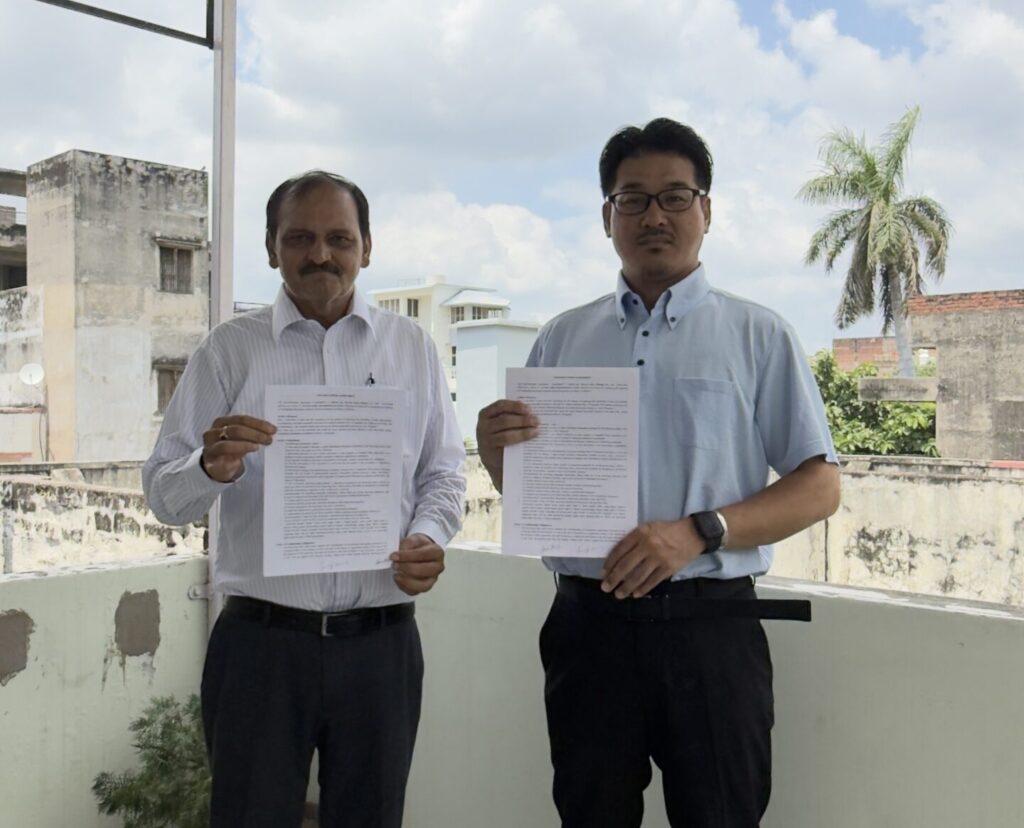

中でも抗菌LED照明「アイセーブ」のインドでの生産導入を主要議題として取り上げられた。協議では、2027年に発効する 水銀に関する水俣条約(COP5) により、インドでも蛍光灯の製造・輸出入が禁止されることから、国内照明市場が急速にLED化へ移行する見通しである。現在、インド国内に存在する 100億個超の照明のうち約60%は依然として非LEDであり、今後60億個規模の置き換え需要が発生する。この巨大市場に対し、公衆衛生向上を実現するアイセーブ除菌LEDライトは非常に有効な商材であることを確認し、公共施設(病院・学校・駅・空港・公衆トイレ等)に州政府主導で優先導入する計画を提案した。さらに、現地でジョイントベンチャーによる組み立て工場の建設による生産体制を確立し、日印両政府の補助制度を組み合わせることで、持続的かつ大規模な普及が可能であるとの共通理解が形成され、今後の更なる協議の進展を図るために 秘密保持契約(NDA)を正式に締結した。

今回の訪問は、単なる製品紹介にとどまらず、州政府レベルの政策に組み込む「制度的流通ルート」構築の第一歩となった点に意義がある。アイセーブは、インド政府が推進するLED転換政策や公衆衛生改善方針と高い親和性を有しており、国家的課題の解決に資する技術として評価された。

8/19 (火)ウッタル・プラデーシュ州政府関係者との調整・市街視察

本日は、ウッタル・プラデーシュ州の財務大臣兼議会事務大臣である スレシュ・クマール・カンナ氏 との会談を予定していたものの、急な公務により実現しなかった。ただし、現地パートナーのSanjay氏やその兄を通じて非常に近い関係にあるため、改めて日程を調整して後日、WEB会談を実施することとなった。今回の旅では残念ながら直接の対面での面談は叶わなかったが、州政府との協力は、JATICの技術を制度的にインド市場へ浸透させる上で欠かせないものである。

ウッタル・プラデーシュ州の財務大臣が我々の協力者であることは、単なる「人脈」以上の戦略的意味を持つ。同州は 人口2億4千万人を抱えるインド最大の州 であり、その規模はブラジル全土に匹敵。この巨大市場を足掛かりにできるという事実は、すなわち「インド市場のゲートウェイを手に入れる」ことを意味する。我々が推進する 抗菌LED、ナノビートウォーター、道路硬化剤、消火システム などの技術を「病院・学校・道路・農業・防災といった公共事業への制度に組み込み、州全体に普及させること」が可能で、 「UP州で制度導入された技術は、インド全土での信頼と実績の証明」 となる点である。インド市場では、中央政府や他州政府、さらには民間企業に対しても、UP州の承認が最強の推薦状として機能するはずた。

午後は少し気分を切り替え、市街の茶葉専門店を訪問した。ここは観光客向けの店ではなく、地元の人たちが日常的に利用する老舗で、空港価格の半分ほどで高品質な茶葉を購入できる。おすすめされたのは、チャイにぴったりな ダージリンとアッサムを50:50でブレンドした茶葉。その場で調合してもらい、持ち帰ることにした。生活に根付いた消費の現場を垣間見ることができ、インド市場の「庶民の購買力」を実感する体験でもあった。その後の本格的なラッシー(インド式飲むヨーグルト)の専門店も堪能する。

本日は大臣との会談は見送りとなったものの、次回への布石と文化体験を両立できた一日だったといえる。

8/20 帰国・総括

ついに帰国日を迎えた。あっという間の1週間だった。最後にどうしてもガンジス川の日の出を見たくなり、ダシャーシュワメード・ガートへ向かった。残念ながら厚い雲に覆われ、朝日は拝めなかったが、午前6時からの儀式を目の当たりにすることができ、早朝から多くの人々が祈りを捧げる光景に胸を打たれた。宗教と日常が一体化したインドの空気を、旅の締めくくりに味わえたのは幸運だったと思う。

その後、ムンバイ、バンコクを経由して成田へ。移動は丸一日、24時間に及んだが、その道中で今回の出張を整理し、この報告をまとめた。

振り返ると、中国では アリババ本社 と 杭州炎潮文化传媒有限公司 を訪問し、最新のEコマース戦略やインフルエンサー活用の最前線を学んだ。そしてインドでは、インドセンターファウンデーションとのMOU合意。INDIAN ASSOCIATION OF JAPANを通じて、アイセーブ抗菌LEDのファーストネーションズ株式会社とEast Indian International社とのNDA締結 といった、今後のビジネスに直結する成果を手にすることができた。

また観光や文化体験を通じて、現地の人々や生活を直に感じられたことも大きい。ガンジス川での洗礼のような体験、サールナートの仏跡、伝統工芸の工房、地元の茶葉市場…。こうした体験は、単なる思い出にとどまらず、ビジネスを動かす上で「現地の視点」を持つうえで欠かせないものだった。

インドは1万年に及ぶ文明の歴史を持ちながら、現代においても「持たないことを前提に満足して生きる」国民性が根付いている。物質的に不足していても人々は大きな不満を訴えず、それが社会の安定にもつながっている。

この度、JATICとして初のインド訪問、インドの祝日、クリシュナ神のお祭りと重なったのでインド国内の賑わいも良く活気あふれるインドを見れた。そして、様々なインドの事情も見えてきた。

インドの人々に困った問題は何ですか?と尋ねると誰もが口を揃えて改善を望むのが 「水の問題」 である。地下水汚染、供給インフラの不足、健康影響への懸念など課題は多い。低所得層まで含めて安心して飲める水を届ける技術は、依然として決定打が存在しない。ここに日本の技術が活きる余地は極めて大きい。

もう一つの深刻な課題が 大気汚染(PM2.5) である。インドの街を歩けば分かるように、圧倒的に多いのはバイクとオートリキシャ(トゥクトゥク)であり、排気ガスが都市の空気を汚している。中国の都市部がすでにEV化を進めているのに対し、インドは依然としてスズキ(Maruti Suzuki)の小型車両が多数派である。今後スズキ自身が本格的にEVシフトを進めない限り、中国製EVに市場を奪われる可能性が高い。二輪・三輪車のEV化はインド政府も政策として掲げており、今後の加速が期待される。

廃棄物問題 も目に見える課題だ。街角にはゴミの山ができるが、翌朝にはきれいに片付けられている。この回収システムは一見機能しているように見えるが、実際には埋立・焼却が中心で根本解決には至っていない。既にJATIC会員である某企業の加水分解式有機物処理システムが複数の州で導入決定しており、インドのゴミ問題解決に向けた新しい動きが始まっている。JATICとしてもこの流れを強く後押ししていく方針である。

道路インフラについては、インドの国土の広さに比して補修が追いついていない。穴だらけの道路は輸送効率を阻害し、経済損失を生んでいる。ここで日本の粉体・液体の土壌硬化剤を用いれば、安価かつ迅速に道路を整備でき、費用・工期を大幅に削減できる可能性がある。

さらに 消防・救急インフラの脆弱さも課題である。火災が発生しても消防車が到着するまでに1時間以上を要するケースも多く、そもそも狭い路地には進入できない。救急車も同様で、医療体制と合わせて課題が山積している。そこで日本の「後付け型自動消火装置マイバディ」のような製品は、配管や電源工事が不要で熱を感知すれば即座に消火液が噴出する仕組みであり、インド社会に極めて適合する技術と言える。

ただし、インドには「すでに進んでいるインフラ」もある。

• 鉄道:総延長約67,000km、駅数7,000、年間利用者80億人を超える世界最大規模の鉄道網。現在は日本の新幹線技術を導入した高速鉄道も建設中。

• 通信:モバイル通信は世界最安水準で、Reliance Jioの台頭によりデータ料金は月数百円で20GB以上。人口14億人に対してスマホ普及率は7割超。これによりデジタル決済UPIや電子行政サービスが一気に普及した。

このようにインドは、「足りないもの」と「最先端を行くもの」が極端に同居する国である。

JATICが挑むべきは、この「足りない部分」に日本の技術を的確に当てはめ、州政府や行政と連携して自然に市場に浸透させていくことである。水、空気、廃棄物、道路、消防といった基盤課題に対して具体的なソリューションを提示できれば、インドのみならずアフリカや中東にも展開可能な普遍的モデルとなるだろう。

総じて、この出張は 成果と学びが詰まった一週間 だったと言える。ここで得た経験をもとに、今後はインド市場での具体展開を進め、さらにアジア・中東・アフリカへと広げていく。JATICの技術を世界に広めていく第一歩が、ここから本格的に始まる。

インド。カオスだったけど、思ったよりも綺麗だったよね!